Covid-19, salud y territorio: la construcción de evidencias territoriales de desigualdades en salud

noviembre 2021

Facultad de Ciencias Sociales junto al CiPP organizaron el seminario “Covid-19, Salud y territorio: la construcción de evidencias territoriales de desigualdades en salud”.

Los resultados del “Proyecto ANID 0476 de resiliencia y variabilidad geográfica del impacto por déficit o postergación de atenciones hospitalarias para enfermedades crónicas frente a la pandemia COVID-19”, fueron presentados en el seminario “Covid-19, Salud y territorio: la construcción de evidencias territoriales de desigualdades en salud”. La actividad fue organizada por la Facultad de Ciencias Sociales junto al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la UAH, y tuvo como moderadora a Paulette Landon, decana de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora del CiPP.

En el evento expusieron las y los académicos que participaron en el mencionado proyecto quienes comentaron las distintas aristas que implicó la investigación: Manuel Fuenzalida, investigador responsable del proyecto y académico del Departamento de Geografía de la UAH explicó los resultados en torno a las “Desigualdades territoriales de la postergación de atenciones hospitalarias en el contexto COVID-19”; Marcela Perticará, directora alterna del proyecto, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH e investigadora del CiPP expuso los “Patrones en el exceso de muerte en la pandemia” ; María Paz Trebilcock, co investigadora y académica del Departamento de Sociología de la UAH entregó el análisis del estudio de las “Atenciones hospitalarias en pandemia: una mirada desde la desigualdad territorial” ; y Mario Millones, post doctorando del proyecto y académico de la Universidad Autónoma, abordó la “Flexibilidad metodológica para investigar en tiempos de crisis: buscando organizaciones de pacientes crónicos en Chile”.

En la apertura, Fuenzalida destacó que: “Territorio y salud es un binomio que, en las últimas tres décadas, ha reunido suficiente evidencia para comprender que los efectos en salud varían geográficamente, y en particular que los residentes en territorios más vulnerables o desfavorecidos tienen peor salud que aquellos que habitan zonas menos vulnerables o más prósperas. Brecha que se está acentuando en el mundo a propósito de la pandemia”.

Y sobre la base de la elaboración de un visor territorial, Geosalud, centrado en tumores o neoplasias que permite entender cómo se comporta esta enfermedad en todas las regiones, dijo que: “Durante el 2020 bajamos la cantidad de ingresos hospitalarios por patologías de este tipo. Y un dato clave, las comunas que sí disponen de centros de alta complejidad, fueron las que definitivamente pudieron absorber de mejor forma a los residentes de esos territorios con este tipo de demanda y en aquellas comunas donde no se contaba con la especialidad para poder tratar este tema del cáncer, la diferencia fue importante”.

Perticará, en tanto explicó que la motivación del estudio “Patrones en el exceso de muerte en la pandemia”, fue la de establecer: “…en qué medida existieron patrones diferenciados en las muertes por COVID y en las muertes por otras patologías, producto también de la misma situación pandémica”.

En esa línea, destacó que establecer: “…qué tipos de correlaciones existen entre las muertes por pandemia y otras variables territoriales, que usualmente también afectan la prevalencia hacia ciertas enfermedades y por lo tanto también la probabilidad de fallecimiento”, contribuye sustancialmente al país en términos de estar: “…preparados justamente para enfrentar situaciones singulares a futuro y que tal vez vislumbremos maneras de pasar mejor la próxima crisis sanitaria que tengamos”.

En su exposición, sostuvo que: “Cuando uno ve el exceso de muertes que se acumuló solamente el año 2020, es poco más del 20%, es decir un 20% más de muertes en relación a las que prevalecían en años anteriores y existe, tal como los otros estudios mostraban, una alta heterogeneidad en cómo esto se produjo a lo largo de todo el territorio. Hay comunas, por ejemplo, que son altamente vulnerables como La Pintana y San Ramón, en las cuales el incremento en las muertes fue de alrededor del 50% con respecto a años anteriores”.

En esa perspectiva, resaltó entre las conclusiones que: “Tenemos territorios altamente vulnerables y más aislados, en los cuales nuestros indicadores de salud son bastante peores que en territorios menos vulnerados. Y lo que vemos es que la pandemia reflejó en ciertos momentos […] en particular en los dos peaks que tuvimos entre mayo y junio del 2020 y entre abril y junio del 2021, que las tasas de muertes en alguno de estos territorios, casi se duplicaron con respecto a la situación pre pandémica”.

Todo ello, recalcó: “…debería darnos luces que no podemos basar la estrategia de enfrentar la tercera ola o la próxima pandemia, con una estrategia similar. Tal vez tenemos que tener un mix y estar preparados para integrar cuando fuese necesario, pero tenemos también que asegurar que los territorios más vulnerables tengan mejor acceso a la salud primaria […]. En los peaks, muchos de los consultorios estaban cerrados y muchos hospitales, inclusive algunos de baja complejidad también estaban con sus servicios acotados o con algunos de sus servicios cerrados, porque hubo médicos que habían sido trasladados para atención exclusiva COVID, entonces tal vez tenemos que aprender que eso no tenemos que repetirlo en el futuro”.

Mario Millones, quien expuso los resultados de su estudio sobre “Flexibilidad metodológica para investigar en tiempos de crisis: buscando organizaciones de pacientes crónicos en Chile”, afirmó que dado el escenario actual, la flexibilidad metodológica: “…ya no es un diseño de investigación como opción, llegó para quedarse […] Vamos a tener que adherir a la flexibilidad constante porque los tiempos son bastante inciertos”, reseñando que los principales problemas detectados en la búsqueda de este tipo de organizaciones, radican en la obtención de información, de datos de contacto (correos electrónicos obsoletos, páginas web obsoletas); necesidad de actualizar las bases de datos y alta precariedad de las organizaciones de pacientes.

Con estas deficiencias, puntualizó: “…se evidencia un problema que terminará siendo un problema de política pública para el Ministerio, de reactualizar sus bases de datos con respecto a las organizaciones, de que la sociedad donde el espacio/tiempo está anclado al territorio – en el sentido de que uno puede hacer visitas domiciliarias a ciertas organizaciones – ya hoy en día, bajo esta nueva modalidad de sociedad, nése cumple, sino que son las redes sociales las que están siendo este nuevo espacio de visibilidad, de contactos, de comunicación […]. Sin embargo, una vez ya contactada con las fundaciones u organizaciones también surge la realidad que nos explica también, por qué ocurren muchos problemas de contacto, que tienen que ver con la alta precariedad de muchas organizaciones de pacientes y el poco personal que trabaja en ellas”.

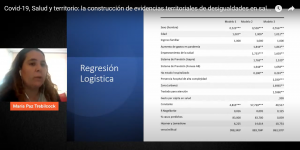

Trebilcock, por su parte, presentó los resultados de la investigación sobre “Atenciones hospitalarias en pandemia: una mirada desde la desigualdad territorial”, destacando que: “A pesar de la pandemia, existió en el fondo la posibilidad de parte de los enfermos crónicos de mantener algunas atenciones de salud, acceso a remedios, acceso hacer una atención primaria, atención por telemedicina, pero se percibe que hay una privatización en el acceso a la salud, sobre todo por tener que pagar por ella. El sistema de salud público generó una serie de limitantes para las personas para poder acceder a la salud en la pandemia […]. También que el empeoramiento de las condiciones de salud redunda en atención u hospitalización, y eso también tiene que ver con las emergencias”.

Asimismo, señaló que: “La oferta es muy importante para la atención de salud. Los territorios que tienen mejor infraestructura de salud permiten que las personas se atiendan mejor, con la presencia de hospitales, la presencia de centros médicos o de clínicas”, puntualizando que la dinámica local: “…del acceso a la salud implica de alguna manera romper el centralismo para mirar el sistema y, efectivamente, tratar de entender en el fondo las particularidades de cada uno de los centros con su propia oferta”.

Revive acá la transmisión del seminario.