en ninguna de las candidaturas presidenciales hemos visto alguna mención al tema de la Renta Básica Universal

agosto 2021

[Congresos y Seminarios] Carolina Rojas, investigadora CiPP y académica UAH y Gabriela Cabaña, en el Congreso BIEN 2021 (Basic Income Earth Network): “en ninguna de las candidaturas presidenciales en Chile hemos visto alguna mención al tema de la Renta Básica Universal”

Carolina Rojas, junto a Gabriela Cabaña, ambas integrantes de la Red Chilena de Ingreso Básico Universal, expusieron en el Congreso BIEN 2021 (Basic Income Earth Network), Glasgow Escocia, con la ponencia titulada “La irrupción de la Renta Básica Universal en Chile: aprendizajes, posibilidades y limitaciones.”

En su ponencia, presentaron la experiencia de un año y medio de existencia de la Red Chilena y una reflexión sobre cómo Chile ha logrado instalar el tema de la Renta Básica Universal (RBU) en el centro de la agenda y discusión pública, en un contexto de crisis social y sanitaria en un corto período de tiempo, sus aprendizajes y desafíos.

Sobre el surgimiento de la Red Chilena en marzo 2020 señalan que esta se vincula directamente con el proceso social y político vivido en Chile los últimos años. Reconocen que ha existido una explosión de propuestas desde distintos centros de estudios que contemplan la idea de “universalidad” lo que resulta novedoso para nuestro país. Sin embargo, ya en el contexto eleccionario, se observa una bifurcación en la discusión pública sobre el tema. Si bien en los convencionales constituyentes se observa un interés y apertura sobre la temática, “en ninguna de las candidaturas presidenciales hemos visto ninguna mención al tema de la RBU, incluso en aquellas que habían declarado algún interés previo”.

Ahora bien, ¿cómo el debate sobre una RBU ha dialogado en Chile con las políticas sociales actuales, en particular aquellas que se han desplegado en el contexto de la pandemia?, se preguntan las investigadoras.

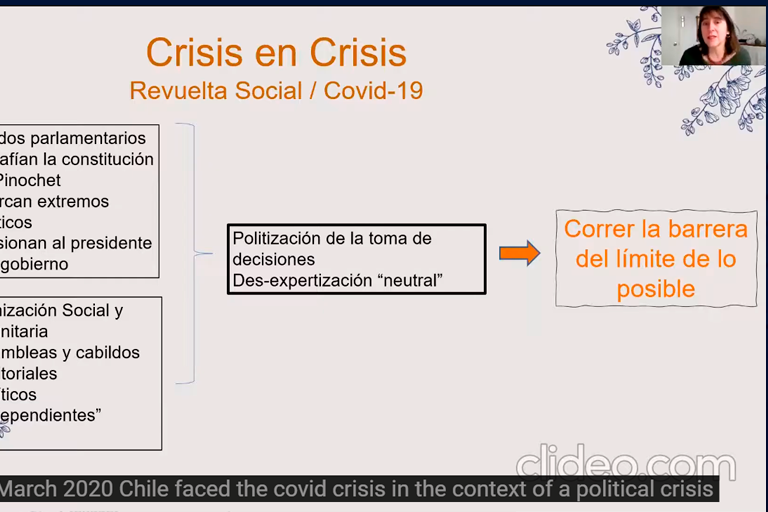

Sobre este punto, Carolina Rojas explica que Chile ha enfrentado la crisis del Covid 19 en un contexto de una crisis social y política, es decir, “ha sido una crisis dentro de otra crisis”.

En este escenario, señala Rojas, se han abierto posibilidades de revisar y desafiar límites que han existido los últimos 30 años y de alguna manera sobrepasar los anclajes puestos por la Dictadura Militar, en relación a cuáles son las voces legítimas para delimitar qué entendemos como sociedad como “lo posible”, y al mismo tiempo, para plantearnos contenidos para un nuevo pacto social.

Esto se ha expresado, por una parte, en acuerdos parlamentarios que han obligado al gobierno a tomar decisiones en temas que parecían imposibles; y de otra, en el surgimiento, a partir del estallido social, de una voz fuerte desde las organizaciones sociales y comunitarias que abren una forma distinta de hacer política y ponen sobre la mesa propuestas de cambio que plantean una acción del Estado más extensiva que rompa la desigualdad, y que cuestiona la voz de los expertos como la única voz debe ser escuchada.

En este escenario, continúa Carolina Rojas, se ha abierto la pregunta por la “universalidad” versus la “focalización” en Chile. Esta discusión aparece a partir de las nuevas realidades que deja la pandemia y el descrédito de un Estado cuya responsabilidad se acotaba a aquellos sectores sociales más desfavorecidos. Se ha llegado a una situación donde surgen como válidas otras dimensiones que participan en la posibilidad que las familias tienen de enfrentar situaciones de riesgo, que se puede expresar en “mirar más allá de las carencias y necesidades básicas como forma de focalización”.

Se ha puesto en cuestión el sistema de registro tecnocrático y matemático que constituye el Registro Social de Hogares (RSH), con foco en la familia. Este modelo, fuertemente estandarizado, hizo crisis el año pasado porque no da cuenta de las nuevas realidades que enfrentan las familias en el contexto de la crisis. No permite hacer algún grado de discreción respecto de quiénes son los posibles beneficiarios de las políticas estatales. Con la crisis, queda a la vista la vulnerabilidad de otras familias que habitualmente no presentaban situaciones de desventaja o precariedad, para las cuales el RSH no daba respuesta.

Si bien en un primer momento, el gobierno optó por transferencias monetarias focalizadas, la demanda y exigencia ciudadana mostró su ineficacia y la necesidad de ampliar las coberturas.

El RSH deja, por lo tanto, de ser un instrumento para caracterizar, seleccionar y focalizar en tanto se optó por entregar beneficios al universo de personas inscritas en dicho registro, a través del Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE), que ha alcanzado a 15,8 millones de personas beneficiadas.

El IFE como instrumento — dadas sus características– ha abierto la posibilidad de pensar en Chile una política de transferencias que sea universal, de alto monto, y con permanencia en el tiempo, al igual que abre una discusión sobre el financiamiento de este tipo de política. De alguna manera, pone las preguntas que han estado desafiando la conversación de aquellos que hemos buscado posicionar el tema de una RBU en Chile, ahora desde la experiencia de un programa ya implementado, concluye Carolina Rojas.

El Congreso, realizado en modalidad on line, entre el miércoles 18 y el sábado 21 de agosto, tuvo como tema central, según sus organizadores, cómo llevar el ingreso básico desde una gran idea de cambio a la realidad. Se contó con más de 200 exposiciones, paneles y actividades, siendo una de las principales la reflexión sobre el estado de avance de la experiencia de Ingreso Básico en Escocia.

Si quieres más información del Congreso, sigue este link https://cbin.scot/bien2021/

Para escuchar la exposición de las investigadoras, puedes hacerlo en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=kJrmTJvcekohttps://cbin.scot/bien2021/