La irrupción republicana

“Es un triunfo paradójico si analizamos todo el proceso de cambio constitucional, con sus diversos matices e intensidades, durante las últimas décadas: le corresponderá liderar este proceso al sector político que ha manifestado concretamente su rechazo a tener una nueva constitución, que se siente política e ideológicamente identificado con el actual texto constitucional”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Sebastián Salazar, quien reflexiona en entrevista con el CiPP ante el nuevo panorama constitucional después de las elecciones del 7 de mayo que deja al Partido Republicano como los conductores de este proceso y en el que tienen poder de veto.

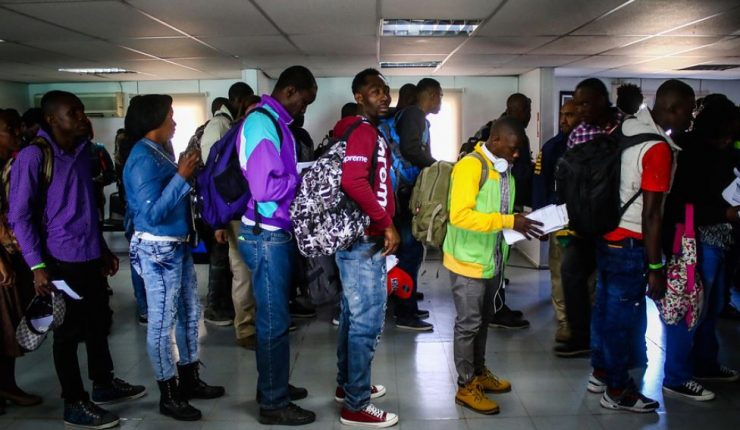

El coordinador académico del Núcleo Constitucional de la UAH cree que los republicanos tomaron temas de la actualidad que preocupan a la población como el narcotráfico, la crisis migratoria y la falta de seguridad. “Los resultados los dejan muy cerca, junto con los 11 escaños de Chile Vamos, de lograr el quórum suficiente para agregar y modificar propuestas de normas constitucionales, por lo que es plausible que varios elementos que son de interés de la derecha política en su conjunto, que no concitaron apoyo en la Comisión Experta, puedan ser ingresados en el proyecto de nueva constitución, como temas respecto al derecho a la vida, educación y libertad de enseñanza, la libertad de elección de sistema o régimen público y privado en determinados derechos sociales, o el control preventivo sustantivo de constitucionalidad de los proyectos de ley qué efectúe la Corte Constitucional”, explica el académico.

Sebastián Salazar, quien es académico de la Facultad de Derecho de la UAH, sostiene que los resultados también se explican porque fue una especie de evaluación a la gestión del Gobierno sobre materias que preocupan a la ciudadanía, a lo que se suma la ausencia de una campaña de educación cívica que explicara al electorado este proceso donde el voto fue obligatorio lo que implicó el ingreso de un gran número de votantes.

Si se rechaza la propuesta nuevamente ¿Cree factible la realización de un nuevo proceso?

En el corto plazo no será posible debido al ciclo político electoral próximo, ya que el 2024 se efectuarán las elecciones municipales y regionales. El 2025 deben realizarse las elecciones presidenciales y parlamentarias, por lo que no habría ningún espacio posible para avanzar a un nuevo proceso constituyente que implique la realización de nuevas elecciones o plebiscitos.

Adicionalmente, si continúa la actual trayectoria de fragmentación política en el Congreso Nacional, nos encontraremos con una Cámara de Diputadas y Diputados atomizada o balcanizada, tal como lo es en la actualidad. Esta fragmentación también se manifestará en la próxima renovación de la mitad del Senado.

En definitiva, en un escenario tan complejo, la posibilidad de lograr los quórums suficientes de aprobación para reforma constitucional (4/7) se ve como un objetivo complejo de alcanzar. Seguramente, se querrá avanzar en reformas constitucionales desde el Congreso Nacional, más que en un nuevo itinerario constitucional que se desarrolle paralelamente, en vista de la incertidumbre política e institucional que estas instancias pueden generar en la ciudadanía.

¿Qué puntos considera fundamentales e intransables para una nueva constitución?

Es importante señalar que ya hay 12 puntos intransables en la propuesta de nueva Constitución que la Comisión Experta y el Consejo Constitucional deben proponer a la ciudadanía. Se trata de las 12 bases o ideas fundamentales que fueron establecidas en el Acuerdo por Chile y que están presentes en el texto permanente vigente de la actual constitución. Adicionalmente, dicho acuerdo contempla una instancia que vela por el cumplimiento de éstas, se trata del Comité Técnico de Admisibilidad, conocidos como los árbitros, por si existe una contradicción u omisión en cada una de estas bases.

Por tanto, el riesgo es más bien que alguna de esas 12 bases sea desvirtuada y/o vaciada de contenido. En este escenario, quizás el punto más importante, y en el que deben estar las principales alertas, es en la definición de la República de Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho, pues dicha fórmula constitucional es transversal a diversas tradiciones políticas como el liberalismo, el conservadurismo cristiano y la socialdemocracia en todos los países europeos y latinoamericanos, en los cuales se ha consagrado constitucionalmente.

En síntesis, y por razones ideológicas identitarias, el temor es que se vacíe el contenido de esta definición y deje fuera a un importante sector de la ciudadanía que espera un nuevo acuerdo constitucional entre el Estado y los privados en la satisfacción de necesidades públicas de mucho interés, como son los derechos sociales, principalmente.