El director del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Saavedra, explica el alcance del 12° Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas que co-organiza el CiPP y cuyo tema central es qué tan preparado está Chile para enfrentar la llamada Cuarta Revolución Industrial.

Eduardo Saavedra, académico FEN: «La academia ha hecho mucha y muy buena política pública, sin embargo ha sido insuficiente».

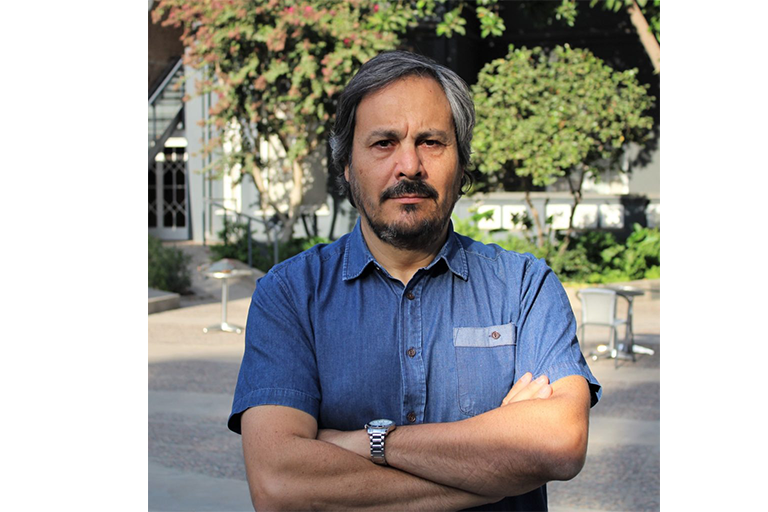

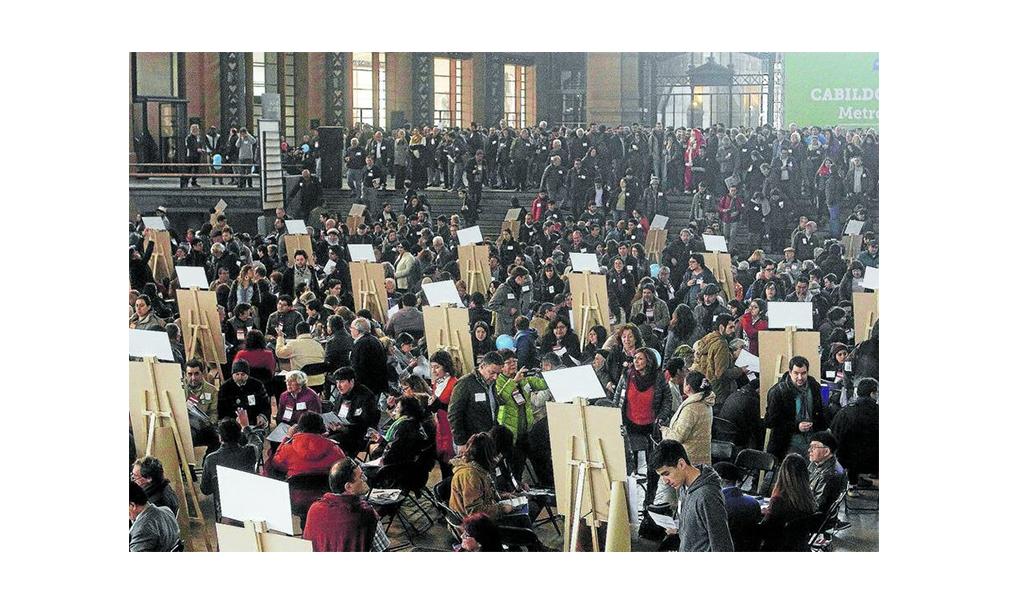

Según el documental American Factory se calcula que 375 millones de personas en el mundo tendrán que buscar nuevos tipos de trabajo en el 2030 debido al reemplazo del ser humano por las máquinas, fenómeno que alerta a los cientistas sociales quienes piensan en nuevas formas de crear conocimiento para instalar profesionales en las futuras estructuras de producción, analizar su impacto en el orden social y aportar en las definiciones del Estado en un país que cambia. Así lo explica Eduardo Saavedra, académico de la Facultad de Economía y Negocios y director del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la UAH que organiza el próximo 14 de enero el 12° Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas y que este año tiene seis mesas de debate, más de cincuenta panelistas, entre expertos y expositores de trabajos, y como invitado internacional a Gonzalo Ordóñez-Matamoros, PhD en Políticas Públicas del Georgia Institute of Technology y Profesor e Investigador de la Universidad Externado de Colombia, Universidad de Twente en los Países Bajos y Georgia Institute of Technology en Atlanta.

-Este es el segundo año que la UAH es sede de este encuentro. ¿Qué significa para la Universidad aglutinar este nivel de debate en un momento de urgencia y de profunda crisis sanitaria y económica?-

-La UAH es una universidad enraizada en Chile, en su cultura, economía y sociedad, con un enorme compromiso de vocación pública. Este compromiso trasciende nuestra actividad académica y nos lleva a aportar en la discusión de más y mejores políticas, incluyendo por supuesto aquellas relacionadas a las crisis sociales, sanitarias y económicas que actualmente enfrentamos. De allí que hemos elegido para este encuentro temas de primera necesidad como el que nos hablará el invitado internacional acerca de la cuarta revolución industrial y sus efectos económicos y sociales. En las mesas temáticas tenemos diversos invitados, incluyendo académicos/as de las Facultades de nuestra universidad, en que se conversará acerca de la pandemia y las políticas de salud mental, nueva constitución y territorio, orden público y modernización de nuestras policías, la productividad en el contexto de la recuperación económica, educación de calidad y las políticas sociales prioritarias. La elección de estos temas tiene el sello de la UAH y esperamos que generen un intercambio de ideas que enriquezca las políticas públicas del país.

-¿Cuáles son las preguntas fundamentales que se quieren responder en cuanto al futuro próximo de la Cuarta Revolución Industrial?-

-Internet existe hace muchos años, pero es un fenómeno más reciente que las máquinas se conecten entre sí y tomen decisiones a partir del análisis de los datos, que puedan aprender y perfeccionarse sin la intervención humana. Esto es lo que caracteriza de alguna forma la Cuarta Revolución Industrial: las fronteras entre lo humano y lo digital se tornan borrosas y lo tecnológico permea casi todos los campos de la sociedad. El coronavirus ha venido a acelerar aún más este proceso, disparando el uso de big data, la inteligencia artificial, las apps, entre otras cosas.

Para las ciencias sociales en general, es decir las disciplinas que tienen como centro de estudio al individuo y la sociedad, hay un rol fundamental en formar criterio para comprender la complejidad de esta realidad y ayudar a adaptarnos a su cambio permanente. De esta manera, las preguntas que se quieren responder tienen que ver sobre qué políticas públicas debiesen ser impulsadas por los estados para adaptarse a este nuevo contexto. Por ejemplo, además del desempleo que ya está dejando el confinamiento y la volatilidad de la economía, una aceleración del desarrollo tecnológico con el coronavirus también puede desencadenar el desplazamiento de cierto tipo de trabajos que hoy hacen personas, se calcula que 375 millones de personas en el mundo tendrán que buscar nuevos tipos de trabajo en 2030 según el documental American Factory.

-Según su experiencia: ¿Cómo debería la academia enfrentar estas transformaciones para no llegar tarde con la contribución del conocimiento?-

-La academia ha hecho mucha y muy buena política pública, sin embargo ésta ha sido insuficiente, y sobre todo el trabajo académico ha estado acotado a las miradas de cada disciplina. En otras palabras, con escaso diálogo interdisciplinar, como el que propone la Sociedad Chilena de Políticas Públicas con estos encuentros anuales. Precisamente, la discusión de los temas que intenciona este encuentro contribuye a no llegar tarde con las propuestas que nuestro país requiere. Pero esto es un primer paso, se requiere también de nuestra capacidad de realizar propuestas con múltiples miradas, en donde academia, sociedad y sector público acuerden los grande hitos que Chile debe ir enfrentando.

-¿Usted cree que es hora de redefinir lo que es una política pública? En ese sentido: ¿Qué tenemos que entender los chilenos sobre el rol del Estado?-

-No veo por qué debamos redefinir una política pública, éstas son las que son y más allá de cómo pretendemos definirla, lo importante es hacer políticas públicas. Se trata de un ejercicio que mezcla sanamente el trabajo académico con las necesidades de una sociedad que requiere de los talentos que están y que sean capaces de responder a las demandas de la sociedad. El Estado debe tener un rol más activo, no para monopolizar la investigación científica, ni menos para realizar propuestas desconectadas e incoherentes, como sucede a menudo. Por el contrario, el rol del Estado debe ser ante todo el gran articulador de la relación entre la academia que produce conocimiento y su diálogo con la sociedad para transformar dicho conocimiento en ideas aplicables para responder las problemáticas de la sociedad. Luego, obviamente, implementar las propuestas. Mi crítica es al rol mínimo que ha tenido el Estado en la producción de conocimiento aplicado en Chile, que no sólo se refleja en el escaso aporte público a la investigación científica, sino a las erráticas políticas de apoyo a la investigación aplicada.

-Y sobre el invitado internacional: el PhD Gonzalo Ordóñez-Matamoros, experto en innovación, tecnología y gestión del conocimiento. ¿Cómo se gestó la relación con él y qué se espera de su contribución?-

-Gonzalo Ordóñez-Matamoros es entre otras cosas, profesor asistente e investigador asociado al departamento STePS (Science, Technology, and Policy Studies) de la Facultad de Gestión y Gobernanza de la Universidad de Twente en los Países Bajos. Fue precisamente en los Países Bajos, donde coincidió con el profesor de la UAH Ignacio Cienfuegos, cuando éste realizó sus estudios de Doctorado, generándose una relación de colaboración académica permanente. Cuando, en conjunto con el directorio de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, decidimos concentrar la discusión del encuentro de este año en la cuarta revolución industrial, el nombre de Gonzalo generó amplio consenso dada su experticia en gobernanza y gestión del conocimiento, ciencia, tecnología e innovación. Consideramos que su trayectoria no es solo académica, sino también como hacedor de políticas públicas, así como su mirada desde Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, puede darnos un marco de discusión amplia y comprensiva sobre la temática que priorizamos.

El CiPP es un organismo creado por las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, y Economía y Negocios, que busca promover la incidencia de todos/as las y los investigadores UAH en la creación e implementación de políticas públicas, sustentadas en la interdisciplinariedad de la investigación académica, el diálogo permanente con los actores sociales, y así aportar a mejorar el bienestar de las personas, la equidad social y el desarrollo sustentable.

El 12 Encuentro Sociedad Chilena de Políticas Públicas es virtual y el programa completo con las conferencias está disponible en stagewebinar.cl/12encuentroschpp-uah Este año se incluye por primera vez una categoría de afiches para alumnos tesistas que expondrán durante el encuentro.