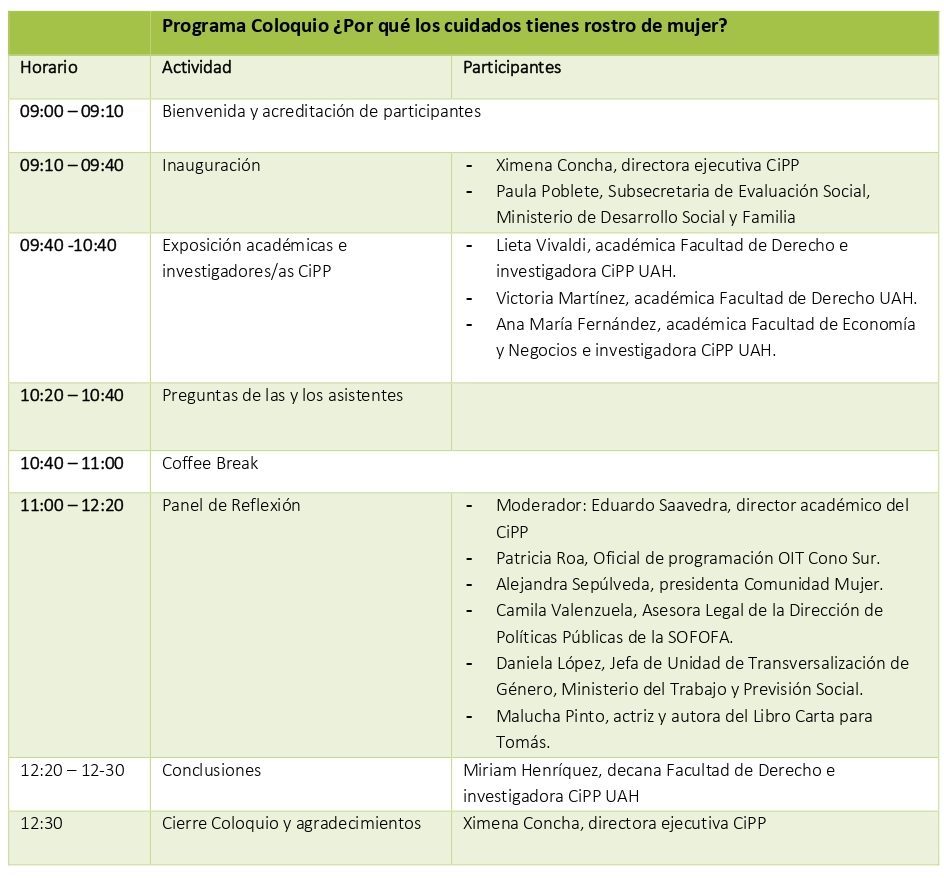

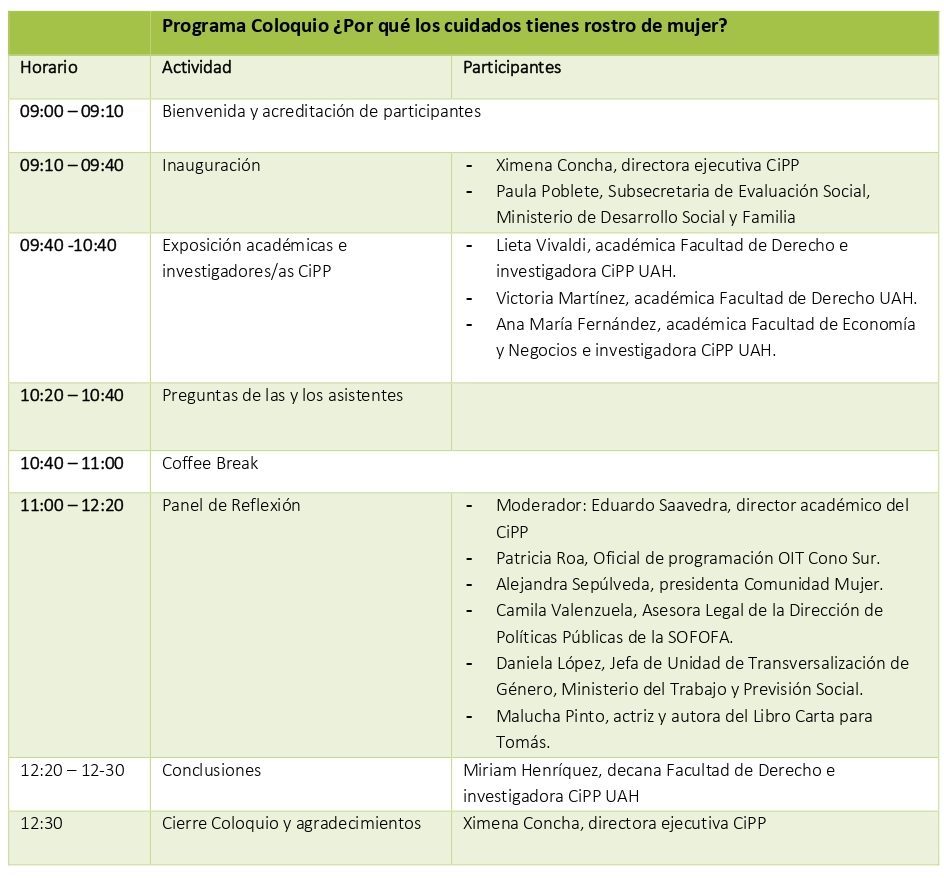

El próximo jueves 31 de agosto en el Campus B de la Universidad Alberto Hurtado, se dará inicio al Ciclo CiPP sobre Políticas Públicas con el Coloquio ¿Por qué los cuidados tienen rostro de mujer?

El propósito de este primer coloquio de de conversación es generar una reflexión amplia sobre la temática del cuidado desde el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, poniendo foco en el derecho a cuidar, la realidad de quienes ejercen la labor de cuidadores y cuidadoras, así como la problemática relacionada con el trabajo no remunerado.

El evento será inaugurado por Paula Poblete, Subsecretaria de Evaluación Social y contará con la participación de las académicas UAH e investigadoras del CiPP, Miriam Henríquez, Lieta Vivaldi, y Ana María Fernández junto a Victoria Martínez, académica de la Facultad de Derecho, quienes expondrán el estado de situación de la temática desde una perspectiva interdisciplinaria y plantearán propuestas y recomendaciones de política pública, destinadas a las/los tomadores de decisiones.

Luego, se contará con un destacado panel de invitadas que reflexionarán sobre el tema del coloquio desde distintas miradas: Patricia Roa, oficial de programación de la Oficina de OIT para el cono sur; Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer; Malucha Pinto, destacada actriz y autora del libro «Cartas para Tomás»; Camila Valenzuela, Asesora Legal de la Dirección de Políticas Públicas de la Sofofa y Daniela López, Jefa de Unidad de Transversalización de Género del Ministerio del Trabajo.

Al finalizar la actividad, se entregará un certificado de participación a todas las personas asistentes. Para cualquier consulta adicional, no dude en contactarse a través del correo cipp@uahurtado.cl

Te invitamos a inscribirte aquí: https://bit.ly/ColoquioCiPP

Conoce a nuestros panelistas y expositores del Coloquio

Eduardo Saavedra Parra

Director Académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de la Universidad Alberto Hurtado y Decano de la Facultad de Economía y Negocios de esta misma casa de estudios. Es Ph.D. en Economía de Cornell University, Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Fue Ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia entre el 2014 al 2020, presidente de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas entre el 2018 y 2020 y director de la Sociedad de Economía de Chile en dos períodos. También ha sido asesor de la Fiscalía Nacional Económica, ministerios de Hacienda, Economía y Transporte, así como también de empresas públicas y privadas. Desde el 2022 forma parte del Panel de Expertos del Transporte Público (organismo técnico independiente del Estado). Sus áreas de especialización son Política de Competencia; Regulación de Servicios Básicos; y Concesiones de Infraestructura.

Miriam Henríquez Viñas

Decana de la Facultad de Derecho de la UAH e investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de esta universidad. Es abogada de la Universidad Nacional del Comahue, Magister en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Es vicepresidenta del directorio de Comunidad Mujer. Autora de innumerables columnas y escritos sobre el tema de la paridad, los derechos sociales y la importancia de contar con una constitución con perspectiva de género donde el derecho al cuidado esté garantizado.

Lieta Vivaldi Macho

Es académica de la Facultad de Derecho e investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de la Universidad Alberto Hurtado. Abogada de la Universidad de Chile, diplomada en Género, Cultura y Violencia de la misma casa de estudios, magíster en Sociología de la London School of Economics and Political Sciences, y doctorada en Sociología de Goldsmiths College, de la Universidad de Londres. Es consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos e integrante de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM). Se ha dedicado a educar y promover los derechos humanos especialmente de las mujeres y las diversidades. Especialista en biopolítica, ética, feminismos, sociología jurídica, derechos sexuales y reproductivos.

Victoria Martínez Placencia

Abogada de la Universidad Alberto Hurtado, Magíster en Teoría del Derecho por la University College London y Candidata a doctora en derecho por la Universidad Diego Portales con el proyecto de tesis doctoral “Los cuidados como un asunto constitucional. Una aproximación teórica sobre el derecho a cuidar”. Se ha desempeñado como Abogada Asistente en el Tribunal Constitucional desde el año 2013 al año 2018. Actualmente imparte clases de Escritura Académica y Ética y Profesiones Jurídicas en la Universidad Alberto Hurtado. Su foco de investigación es el derecho público, especialmente las áreas de igualdad y no discriminación, roles de género y cuidado.

Ana María Fernández Marín

Académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP y directora del Centro de Organizaciones y Relaciones Laborales, COR, ambas entidades de esta misma casa de estudios. Doctora en Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia, España. Magíster en Gestión y Promoción del Desarrollo Local de las Universidades de Valencia y Jaume I de Castellón, España y de Relaciones Laborales de la Universidad de Cádiz España. Sus líneas de investigación se relacionan con las ciencias del trabajo en materias de Gestión de Personas en las Organizaciones, Relaciones Laborales, Diálogo Social, Mercado del Trabajo, Formación para el Empleo, Políticas Sociolaborales y temáticas de Desarrollo internacional, nacional y local.

Paula Poblete Maureira

Economista y Minor en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Su experiencia profesional está vinculada a la investigación y al desarrollo, sistematización y análisis estadístico. Trabajó como investigadora en el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, en el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile y en el área de Estudios, Proyectos y Asesorías de la consultora Focus. Lideró el área de Estudios de Comunidad Mujer, investigando temáticas vinculadas con trabajo, protección social y género. Ha sido académica de pregrado y postgrado en las universidades de Valparaíso, Católica de Valparaíso, Adolfo Ibáñez y Diego Portales en cátedras de economía y brechas de género. Es militante de Revolución Democrática y fue secretaria general de la colectividad. Además, participó en los directorios de la Fundación Rumbo Colectivo y en Fundación 99. Fue parte del Consejo Académico Económico del entonces candidato y actual Presidente Gabriel Boric. Su trayectoria profesional y académica ha contribuido en el avance de la igualdad de género, tanto en educación como en trabajo.

Malucha Pinto Solari

Dramaturga, directora, actriz y activista por los derechos humanos y la inclusión. Fue constituyente por el Distrito 13 y coordinadora de la Comisión de sistemas de conocimientos, culturas, artes, patrimonios y ciencia. Escribió el libro Cartas para Tomás. Su trabajo ha indagado en temas de inclusión y género. Es directora de la fundación Aracataca, que desarrolla Obras teatrales, Talleres y Workshops, Programas Comunitarios y Documentales. Ha desarrollado metodologías de desarrollo humano y comunitario con un fuerte espíritu de escucha y diálogo con las comunidades más invisibilizadas de su país

Alejandra Sepúlveda Peñaranda

Presidenta ejecutiva ComunidadMujer. Experta en género, políticas públicas y participación económica y política de las mujeres. Fue directora ejecutiva de ComunidadMujer desde 2010 y en 2021 asumió la presidencia ejecutiva de la organización, desde donde ha liderado iniciativas para promover el empoderamiento económico de las mujeres y promovido investigaciones sobre brechas y desigualdades de género en la educación, el trabajo y la política. Asimismo, ha implementado consultorías para promover el equilibrio de género en empresas e instituciones. Participa permanentemente en Mesas Técnicas, consejos consultivos, comisiones asesoras en instancias de consulta a la sociedad civil del Congreso Nacional. Es columnista de Diario La Tercera, miembro del Comité de Personas de Diario Financiero y desde 2020 es reconocida como HR Influencer.

Camila Valenzuela Simunovic

Asesora Legal de la Dirección de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA. Es abogada y Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile con un Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Trabajó en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, como coordinadora general del Programa de Formación Jurídica para Trabajadores y Empleadores y luego como Asesora Legislativa en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Patricia Roa Ramírez

Oficial de Programación OIT cono sur.

Daniela López Leiva

Jefa del Departamento de Transversalización de Género de la Subsecretaría del Trabajo Abogada, Magister en Derecho en género de la Universidad de Jaén, España e Instituto de Estudios Judiciales. Especializada en interculturalidad, diversidad sexual y género.