Fuente: Conexión T13 Radio.

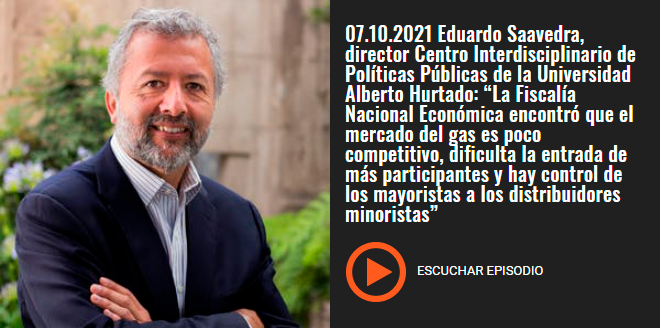

Eduardo Saavedra, director académico CiPP, en Conexión T13 “El informe de la FNE muestra que el mercado del GLP a nivel mayorista es poco competitivo y replica esa falta de competencia hacia los minoristas, lo que lleva a subir los precios hacia los consumidores”.

El director académico del CiPP y académico UAH participó en el estudio dado a conocer por la Fiscalía Nacional Económica, FNE, sobre el mercado del gas, que recomienda, entre otras medidas, prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen de la distribución del gas licuado (GLP) a los consumidores, y propone cambios regulatorios al negocio del gas natural para que bajen los precios hacia los consumidores.

Ante la pregunta de por qué la FNE considera que en el mercado de la distribución mayorista de GLP se observa una baja intensidad competitiva y algunos factores estructurales que hacen que el riesgo de coordinación entre competidores sea alto, Saavedra explica que en general cuando en un mercado hay pocos actores, como en este caso donde sólo hay 3 empresas de distribución mayorista, existe riesgo de comportamientos colusivos. No es que ocurran, aclara Eduardo, pero hay riesgos de que ocurran.

¿Cuándo se producen esos riesgos de comportamientos colusivos? Hay distintos factores.

Cuando hay pocos actores en una industria; cuando se comparten activos – como los compartieron dos de ellos en GASMAR -; cuando se muestra una participación de mercado estable o muy estable no sólo a nivel país sino que a nivel comunal; cuando la demanda del producto es bastante homogénea. En este caso, respecto del GLP o balón de 15 kgs. a los usuarios les da lo mismo uno u otro. Entonces, cuando los riesgos aparecen, no es que sean indicio de colusión, son riesgos de que puede haber un comportamiento de acuerdos y eso es lo que se quiere bajar.

Explica Saavedra que existe otro riesgo muy importante, con olor a humo, cuando se encuentra que la rentabilidad, o los márgenes de estas tres empresas, han crecido en el último tiempo, respecto del período cuando el precio del petróleo era caro, y eso no tiene una explicación natural en economía, salvo que haya un ejercicio de poder de mercado, que puede ser de baja de competencia o podría ser acuerdo también.

Consultado sobre el dato que revela el informe con relación a que cuando el precio internacional del petróleo ha sido a la baja, esto no ha sido necesariamente simétrico con los precios a la baja en la venta al público, el director académico del CiPP explica que lo se observa en el Informe de la FNE es que cuando el precio internacional del petróleo cayó, los precios subieron, y eso no necesariamente refleja un acuerdo colusivo, aunque podría serlo, también podría reflejar algo que tampoco es bueno: que las empresas tienen poder de mercado. Y, viendo que en el presupuesto de cada familia, el gasto destinado al gas es elevado, cuando el costo está alto, las empresas no cobran tanto, cuando el costo es bajo, cobran más, es decir, tienen más margen, de modo que manejan el precio lo que es indicio de que hay poder de mercado, no necesariamente colusivo, pero sí poder de mercado.

Respecto de la reacción de una de las empresas aludidas que argumenta que las recomendaciones de la FNE no resuelven el problema de fondo que es la dependencia del precio local respecto del precio internacional, que habría aumentado más del 100% sólo los últimos 12 meses, Saavedra es claro en señalar que el problema que intenta resolver la FNE es que, dado que el precio internacional se mueve y puede afectarnos, vamos a tratar de que el mercado chileno sea más competitivo de lo que ha sido hasta ahora.

La FNE acotó lo que buscaba, porque podría haber indagado varios otros temas en este mercado, y encontró que el mercado del GLP a nivel mayorista es poco competitivo, no permite o dificulta mucho la entrada de competidores y además en ese mercado hay restricciones que se llaman “verticales”, que es el control de los mayoristas hacia los distribuidores minoristas, que replica esa falta de competencia y eso es lo que lleva a que los precios sean altos.

Sobre la situación de los contratos que las empresas mayoristas establecen con los miles de distribuidores minoristas, que según explica el Informe de la FNE serían todos muy similares y la gran mayoría exige exclusividad, Eduardo Saavedra es claro en señalar que la FNE recomienda eliminarlos, no se justifican. Señala que en dichos contratos las empresas mayoristas le imponen a los distribuidores la responsabilidad sobre la seguridad de los balones, lo que muestra que en la práctica los mayoristas se han desligado de toda responsabilidad pero la imponen a los minoristas. Además, le impiden a los minoristas, que tienen toda la logística de distribución armada, vender más de un producto y les imponen multas si venden productos de otros, e incluso los premian por la exclusividad.

La FNE cree que todas esas cláusulas, lo único que hacen, es replicar la alta concentración que existe en el mercado de mayoristas y trasladarla a nivel del cliente final, concluye Saavedra.

Consultado sobre por qué el mercado del gas no tiene las mismas regulaciones que otros servicios básicos como la luz y el agua, Saavedra explica que el mercado del gas natural llegó a Chile en los años 90 por iniciativa privada, lo que es un desarrollo distinto a como se dio en el mundo, y al llegar por redes privadas y suponer toda la regulación que era un sustituto del gas licuado -supuesto que no ha sido probado- esto llevó a que fuera regulado de esa manera. Esa regulación, explica el académico, consideraba una rentabilidad máxima que podían ganar las empresas y dado que eso no estaba bien regulado, la ley se modificó el 2016 y entró en vigor el 2017. En ese momento, se señaló que las empresas de gas natural que no cumplieran con el límite máximo de rentabilidad iban a ser reguladas, y ese es parte del problema en el que estamos metidos ahora.

Ahondando en el tema del gas natural que también se aborda en el Informe de la FNE, Saavedra es consultado sobre la integración vertical entre Metrogas y la empresa AGESA que sería una empresa espejo de la primera y los impactos generados. Se le pregunta si estamos condenados a esperar hasta el año 2030, fecha en que terminarían los contratos existentes, para que dejemos de tener un mono proveedor y puedan entrar otros competidores y los precios puedan bajar.

En este tema, el investigador del CiPP explica que no cree que estemos condenados porque la propuesta de la FNE es que se debe mirar la rentabilidad del negocio del grupo completo, lo que significa, sumar a la rentabilidad de AGESA, la rentabilidad que tiene Metrogas, y así se debe calcular la rentabilidad que no puede superar el límite que fija la regulación. Y, por lo tanto, no habría que esperar hasta el 2030. Si una ley como esa pasa por el Congreso, a la empresa le quedarían dos opciones. Si mantiene los precios, la van a regular; o bien tendrá que bajar los precios si quiere que no la regulen.

Explica Saavedra que la propuesta original que hizo el Ministerio de Energía el año 2016 fue incluir una cláusula transitoria de que debía hacerse una licitación internacional, y que debían respetarse los contratos anteriores que podían estar con empresas relacionadas que provenían del 2012 o 2015, ese era el espíritu de la ley. El problema es que, como dicen los abogados, el espíritu no vale cuando la letra es muy clara, y en este caso la letra es muy clara, pero una vez que se discutía esa tramitación, Metrogas sacó la empresa espejo, innecesaria. Pero, está cumpliendo con la ley, pero esto huele feo, y por lo tanto la empresa va a tener que dar explicaciones. No me cabe duda que no sólo se “bypasea” el espíritu de la ley, sino que se está jugando con la fe pública del Congreso cuando se discute la ley, se pone una cláusula, y de inmediato aparece una empresa espejo que se queda con todas las ganancias. Además que la cantidad de dinero es enorme: estamos hablando de 160 mil millones de pesos que, por cliente representa $85 mil pesos extra anualmente, mucho más que con la situación del confort, por decirlo de esa manera, concluye el académico.

Si quieres escuchar su entrevista completa, sigue este link.